Wege in die Moderne

Der KHG-Chor sang am Sonntag in der Lustnauer Petruskirche Hugo Distlers „Mörike-Chorliederbuch“

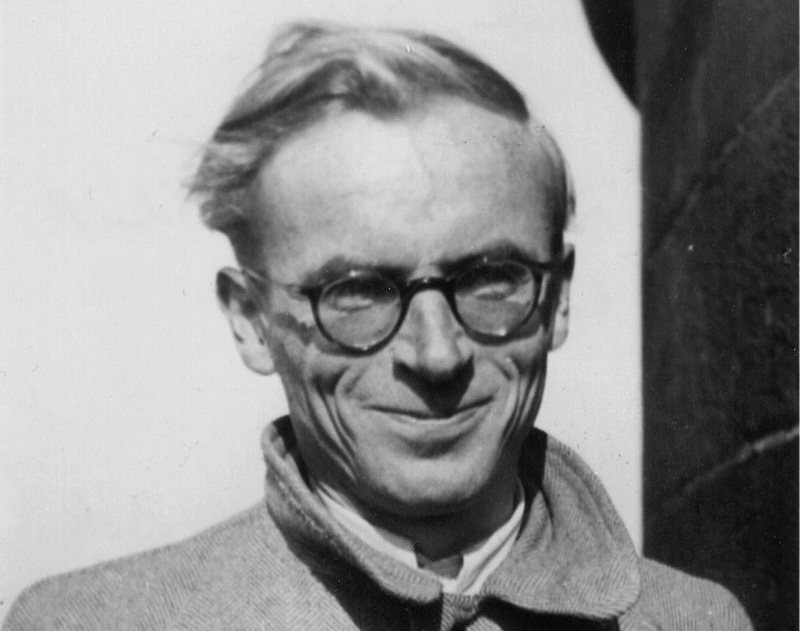

(ach) Tübingen. Hugo Distler war ein Erneuerer der evangelischen Kirchenmusik im 20. Jahrhundert. Ab 1937 lehrte er an der Musikhochschule Stuttgart, 1940 wurde er nach Berlin berufen. Unter zunehmendem Druck des nationalsozialistischen Regimes nahm er sich 1942 mit 34 Jahren das Leben.

Distlers selten aufgeführtes „Mörike-Chorliederbuch“ von 1939 ist ein Meilenstein moderner Vokalmusik: Die 42 Chorsätze nach Gedichten von Eduard Mörike ersinnen eine ganz eigene Klangsprache. Zumal in ihrer kleingliedrig kantigen Rhythmik sind sie recht anspruchsvoll.

Der Chor der Katholischen Hochschulgemeinde sang am Sonntag in St. Petrus 20 Sätze aus dem „Mörike-Chorliederbuch“. Chorleiter Jan Stoertzenbach war hier ganz in seinem Element: punktgenaue rhythmische Präzision, sensible Textausdeutung, dramaturgische Stringenz und prägnant herausgearbeitete Klangfarben. Ein frischer, verwandlungsfähiger, expressiver Chorklang: dynamisch differenziert, griffig artikuliert und durchweg textverständlich. Distlers spröde Harmonik bekam plastische Sinnlichkeit, die sperrige Rhythmik gestische Natürlichkeit. Stoertzenbach machte die Brechungen hörbar. Wie sich etwa im „Wanderlied“ Romantisch-Volksliedhaftes und innovativ Modernes ineinander spiegeln.

Beim „Handwerkerlied“ traten aus dem 55-stimmigen Chor gekonnt kleine Soli hervor. In der Ballade „Schön Rohtraut“ raunte der Kehrvers „Schweig stille, mein Herze“ magisch changierend. In der direkten, klaren Akustik der Petruskirche waren die Detailfeinheiten der Interpretation schön hörbar. „Herr, schicke, was du willt“. „Gelassen stieg die Nacht ans Land“. „Ein Stündlein wohl vor Tag“. Besonders gut gefielen „Denk es, o Seele“ und „Der Feuerreiter“, atemlos gespenstisch.

Zwischen den Sätzen las Chor-Tenor Andreas Giannakidis aus Mörike-Briefen an Verwandte, Freunde, die zeitweilige Verlobte Luise Rau. Findig recherchiert und aufs Stichwort zu den Chorstücken ausgewählt, so dass sich Leben und Lyrik wechselseitig kommentierten. Spannend wäre es auch gewesen, Distlers Biografie und Briefwechsel kontrastierend dagegen zu halten. Wobei die allzu häufigen Mörike-Briefzitate vor und nach jedem Musikstück den musikalischen Fluss zu oft unterbrachen.

Vier Stücke für Querflöte solo, virtuos und farbvoll musiziert von Chor-Sopranistin Kathrin Erhardt, stellten Gegenpositionen der französischen Moderne neben Distler, darunter Debussys „Syrinx“ sowie Miniaturen von Poulenc, Honegger und Ferroud. Begeisterter Schlussapplaus der 180 Zuhörer.

- Details

Im Oktober geht unsere Arbeit mit einem wirklich besonderen Werk los: Monteverdis Vespro della Beata Vergine, kurz Marienvesper.

Das steht nicht nur seit Jahren auf meiner Ich-hoffe-das-ich-das-mal-irgendwann-mit-einem-Chor-machen-kann-Liste sondern ist vermutlich auch das älteste Werk, das der KHG-Chor je in einem Wintersemester gesungen hat. Und vermutlich auch das für unsere bisherigen Verhältnisse und Gewohnheiten ungewöhnlichste (Schönberg inklusive).

- Details

Wer war Hugo Distler?

Hugo Distler (1908–1942) gilt als einer der wichtigsten deutschen Komponisten der Moderne im Bereich der Chormusik, gerät aber gegenüber populäreren Namen wie Mendelssohn, Brahms oder Schumann oft zu Unrecht in Vergessenheit. Distler lebte in einer Zeit des Umbruchs, zwischen Expressionismus und dem aufkommenden Nationalsozialismus. Seine Musik ist geprägt von einer ganz eigenen, unverwechselbaren Klangsprache und einer tiefen emotionalen Ausdruckskraft.

Distlers Stil – Zwischen Tradition und Moderne

Distlers Chormusik schlägt eine spannende Brücke: Einerseits lässt er sich von der Renaissance-Musik, etwa durch komplexe Polyphonie und klare Textverständlichkeit, inspirieren. Andererseits schreibt er Musik, die durch frische Rhythmik, expressive Harmonien und neuartige Klangfarben sehr modern klingt. Mal zart und innig, mal rhythmisch fordernd – Distler stellt an uns als Chor hohe musikalische Ansprüche, aber genau darin liegt das Besondere: Wer Distler singt, wächst musikalisch!

Warum das „Mörike-Chorliederbuch“?

Das „Mörike-Chorliederbuch“ besteht aus mehr als 40 Vertonungen von Gedichten Eduard Mörikes und ist eines der Hauptwerke Distlers. Hier vertont er kurze, meist lyrische und sehr stimmungsvolle Texte – mitreißend, überraschend und voller Klangvielfalt. Für Chorsänger*innen bietet das Werk jede Menge Abwechslung: intime vierstimmige Sätze, raffinierte Wortmalereien und immer wieder neue musikalische Wendungen, die das Singen zur echten Entdeckungsreise machen. Es ist ein Programm für Neugierige, für alle, die Lust auf musikalische Abenteuer abseits des Mainstream haben.

Deine Stimme zählt!

Keine Sorge – auch wenn Distlers Musik anspruchsvoll ist, wirst du bei uns nicht ins kalte Wasser geworfen! Wir proben gemeinsam, geben Hilfestellungen und wachsen mit jedem Stück mehr zusammen. Egal, ob du schon Chorerfahrung hast oder neu dabei bist: Das „Mörike-Chorliederbuch“ bietet ideale Möglichkeiten, die eigene Stimme kennenzulernen, gemeinsam zu musizieren und dabei einen echten Geheimtipp der Chorszene zu erleben.

- Details

Monumental und sensationell

Der Chor der Tübinger Katholischen Hochschulgemeinde kooperierte mit dem Freiburger KHG-Orchester.

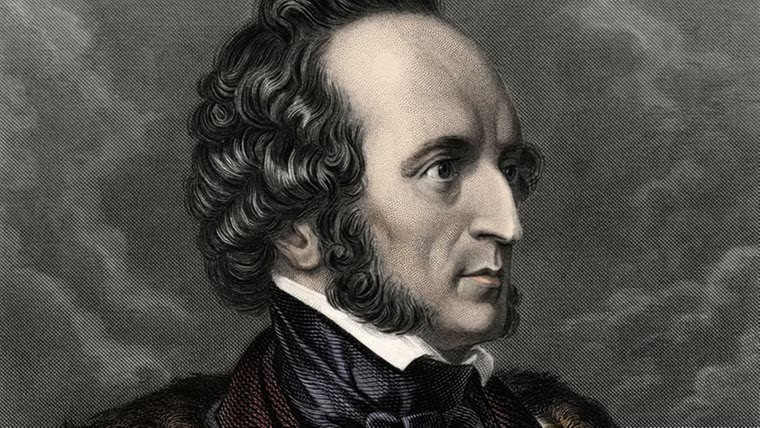

Tübingen. Es war eine Premiere und gleich auf Anhieb eine so synergetische Kooperation, dass man ihr eine lange Fortdauer wünscht. Jan Stoertzenbach und sein Chor der Tübinger Katholischen Hochschulgemeinde arbeiteten dieses Semester erstmals mit ihren Kollegen vom Freiburger KHG-Orchester (Einstudierung: Leonhard Kreutzmann) zusammen. Die Aufführung von Mendelssohns Elias"-Oratorium am Sonntag vor 750 Zuhörern in der Stiftskirche war sensationell.

- Details

Dieses Semester haben wir eine Premiere: Wir führen unser Programm zusammen mit dem KHG-Orchester aus Freiburg auf. KHG meets KHG.

In Freiburgs weitläufiger Orchesterlandschaft steht das KHG-Orchester für ein hohes musikalisches Niveau, große Motivation und Spielfreude. Aufgeschlossenheit und Interesse für außergewöhnliche Projekte und Programme zeichnen die Musizierenden ebenso aus wie ein starker Zusammenhalt unter den Mitgliedern: Neben der Musik sind Geselligkeit und außermusikalische Events von großer Bedeutung.

- Details